Son Impact

Une épine dans la gorge de chaque tyran Lina, une fille tunisienne

Lina Ben Mhenni est née en 1983 dans une famille militante, passionnée par la lecture. Leur maison, toujours ouverte aux camarades, est restée un lieu d’accueil même après son départ. Titulaire d’un master en langue et littérature anglaises obtenu en 2009, Lina a ensuite enseigné l’anglais à la faculté du 9 avril en tant qu’assistante. Lauréate d’une bourse Fulbright, elle a poursuivi ses études à l’université Tufts à Boston, aux États-Unis, où elle a enseigné l’arabe et le journalisme. Dès 2008, elle a commencé à écrire pour Global Voices, documentant les atteintes à la liberté d’expression et la censure sous le régime de Ben Ali.

En 2011, elle publie Tunisian Girl: Blogueuse pour un printemps arabe, un livre traduit en huit langues. Elle y relate son expérience de blogueuse en lutte contre la répression, à travers l’écriture, la documentation et le partage en ligne, dans un contexte où la contestation gagnait les rues et les places publiques.

Lina a reçu de nombreuses distinctions. Elle figure au 23e rang des femmes arabes les plus influentes en 2012, puis au 93e rang en 2013. Elle obtient le prix Minerva (réservé aux femmes investies dans le savoir) et partage le prix Sean MacBride avec l’écrivaine et militante Nawal El Saadawi. En 2011, elle est sacrée meilleure blogueuse par les Bobs Awards de la Deutsche Welle et figure parmi les « blogueurs les plus courageux du monde » selon The Daily Beast. Elle reçoit également un prix de journalisme du quotidien El Mundo, et une mention honorable au Jonas Weiss Memorial Award.

La même année, Lina est nommée au Prix Nobel de la Paix aux côtés d’Esraa Abdel Fattah et Wael Ghonim, pour leur rôle dans la dénonciation de la répression et leur accompagnement des mobilisations sociales. Mais cette nomination fut durement attaquée : on a remis en question sa légitimité, sa pensée et sa vie privée. Elle intègre ensuite l’Instance nationale de réforme des médias le 2 mars 2011, avant de démissionner le 27 mai suivant, face à des critiques lui reprochant de ne pas avoir une formation académique en journalisme.

Atteinte du lupus érythémateux à l’âge de douze ans, Lina a dû adapter son mode de vie à cette maladie auto-immune aux effets handicapants. Clouée au lit pendant de longues périodes, elle comble le vide par la lecture et, dès qu’elle le peut, sort pour voir le monde et profiter de la vie. Malgré la maladie, elle se distingue dans ses études, devenant major de sa promotion à l’université – une année qu’elle passe entièrement à l’hôpital, examens inclus.

Ses reins ayant cessé de fonctionner peu avant l’obtention de son diplôme, sa mère, Amna Ben Gharbal, lui fait don d’un rein le 14 février 2007, jour de la Saint-Valentin. Malgré les contraintes sévères imposées par la maladie – régime alimentaire strict, interdiction d’exposition au soleil – Lina continue à vivre pleinement, à défendre ses camarades victimes d’exclusion ou d’arrestation, et à bloguer. Elle crée le blog Tunisian Girl en 2007, une fenêtre ouverte sur le monde où elle aborde les questions personnelles et collectives, critiques sociales et politiques, droits à la santé et à la protestation pacifique.

Elle y parle notamment de la crise du logement universitaire, et de la détention d’étudiantes comme Amany Rizgallah, Asma El Arfaoui et Amal El Aloui, arrêtées pour avoir occupé leur résidence universitaire à Manouba le 21 décembre 2009. Après l’élection présidentielle de 2009, elle documente les arrestations d’étudiants et partage un poème en hommage à Sacco et Vanzetti, exécutés dans les années 1920 aux États-Unis — un texte fort de solidarité avec les opprimés.

Le 31 décembre 2009, elle publie ce message de soutien :

Mes chers, mes enfants, mes camarades, mes frères…

Que vous dire ? Une année s’achève, une autre commence, et vous êtes encore derrière les barreaux. Que puis-je dire ?

L’Histoire retiendra votre courage, et enregistrera avec mépris notre lâcheté, notre soumission, notre résignation.

Comme l’écrivait Ghassan Kanafani : « Que te dire, [M] ? Je déborde d’amertume… ma langue est compressée de colère comme on presse des oranges sur la corniche de Raouché. Je ne peux pas simplement recoudre mes plaies comme on recoud une chemise. »

Libres que vous êtes, la douleur me transperce de voir notre indifférence.

Vous avez rêvé, vous rêvez encore, vous rêverez toujours de poser la lame de la vérité sur leurs gorges. Ils vous ont enchaînés. Mais vous avez démontré votre force, votre endurance, votre fidélité à vos idéaux.

Restez libres. Bonne année à vous qui résistez.

Lina n’a pas cessé de soutenir les mouvements étudiants avant la révolution, et a continué après 2011 à défendre ceux poursuivis en justice pour leurs engagements passés, comme Ahmed Mansouri (condamné par contumace en 2006) ou Issam Essalemi (poursuivi en 2009). Elle s’est aussi engagée pour toutes celles et ceux victimes de répression, comme Fatma Arbiqa, arrêtée le 1er novembre 2009, relâchée le 7 novembre, soupçonnée d’être derrière la page satirique Débat Tunisie.

Dans un message en français publié à l’époque, Lina écrivait :

Fatma, ils veulent te couper les ailes. Ils veulent faire taire ta voix. Mais jamais je n’ai vu notre blogosphère aussi unie. Hier, en 15 minutes à peine, plus de vingt publications mentionnaient ton nom. Les rancunes et divergences ont été mises de côté, tout le monde t’a écrit, partageant leur inquiétude, leur soutien. Fatma, tu as encore une fois accompli ce que mille débats n’ont pu faire : nous rassembler.

Tu as été et tu resteras toujours formidable !

Le don d’organes : Mina donne naissance à Lina deux fois

Lina s’est battue pour ancrer la culture du don d’organes, célébrée chaque année dans le monde le 17 octobre. Elle tenait à faire inscrire la mention « donneur » sur sa carte d’identité nationale. Elle a été atteinte d’une insuffisance rénale en 2005, l’année de sa remise de diplôme à la Faculté du 9 avril, en spécialité langue anglaise. Elle a d’abord été soumise à des séances d’hémodialyse à l’hôpital, puis est passée à la dialyse péritonéale, qu’elle pouvait effectuer chez elle sans se rendre dans un centre spécialisé. Cette procédure durait entre huit et dix heures par jour, donnant à Lina l’impression de vivre en prison, jusqu’à ce que sa mère, Amna Ben Gharbal (Mina), lui donne un rein. Lina dit qu’elle s’est sentie renaître, et elle n’a jamais cessé de rappeler le geste de sa mère, affirmant qu’elle lui a donné la vie deux fois.

« Comme chaque année, je veux redire que, il y a 12 ans, j’ai reçu le plus grand et le plus précieux cadeau que l’on puisse recevoir dans une vie. Le 14 février 2007, je suis née une seconde fois. Ma mère m’a redonné la vie après que la mienne était devenue une grande prison sans goût. »

« Il m’arrivait de rentrer à Tunis pendant 12 heures juste pour respirer son air, entre deux cours dans un pays étranger. Et pendant la révolution, je suis sortie, j’ai senti le gaz, je me suis retrouvée face aux balles. Ce corps fatigué et fragile a tenu, parce que l’amour et la volonté étaient plus forts… En 12 ans, j’ai aimé, j’ai fait de nouvelles rencontres, j’ai avancé, j’ai fait du sport, j’ai gagné des prix et des médailles internationales, j’ai écrit, j’ai exprimé, j’ai enseigné pendant 5 ans, j’ai exercé plusieurs autres métiers, j’ai vécu seule, j’ai géré une maison, que j’assume encore seule aujourd’hui. »

Lina a participé à de nombreuses compétitions dédiées aux receveurs de greffes. En 2007, elle a remporté la médaille d’argent en marche sportive lors du championnat mondial des greffés en Thaïlande. En 2008, elle a décroché la médaille d’argent en marche aux championnats du Maghreb et du Moyen-Orient en Libye, ainsi que la médaille d’or au marathon dans la même compétition. En 2009, elle obtient la médaille d’argent au championnat mondial des greffés en Australie. Lina rappelait sans cesse l’importance du don d’organes pour sauver des vies, et cherchait, à travers ses publications et le partage de son expérience sur Facebook, à diffuser cette culture auprès des autres.

Lina Ben Mhenni, pionnière de la résistance numérique

C’est en feuilletant un magazine que Lina Ben Mhenni découvre pour la première fois le monde des blogs. Très vite, en 2007, elle lance le sien, déterminée à faire entendre sa voix dans un paysage médiatique verrouillé. L’année suivante, elle rejoint son premier blog collectif, Pour Gafsa, né en réaction aux événements du bassin minier. À travers cette plateforme, elle relaie en temps réel les violations et abus commis dans la région, offrant une visibilité inédite à une contestation étouffée par les médias officiels.

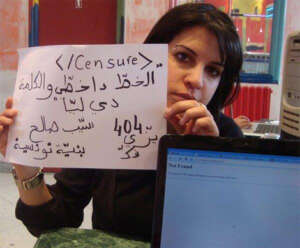

Par la suite, elle s’implique dans un blog dédié à la lutte contre la censure en Tunisie, au moment où les autorités bloquent de nombreux sites et blogs dissidents. En avril 2008, son engagement attire la répression : des policiers en civil font irruption chez elle, saccagent son domicile et emportent son ordinateur ainsi que ses appareils photo.

Lina refuse de se taire. Dans le cadre d’une campagne pour défendre la liberté d’Internet, elle adresse une lettre ouverte à Mohamed Sakhr El Materi, député et gendre de Ben Ali, pour lui rappeler la responsabilité des parlementaires dans la défense des libertés publiques et l’exhorter à interpeller le gouvernement sur la question de la censure. Cette initiative s’inscrit dans le sillage de Un jour pour Ammar, une campagne emblématique lancée par des blogueurs et activistes dont les plateformes étaient régulièrement bloquées.

En avril 2010, cette campagne prend une tournure inédite : elle déborde de l’espace virtuel pour investir la rue. Lina, accompagnée de figures du cyberactivisme comme Hana Trabelsi, Aziz Amami, Slim Amamou, Chihab Nasr, Sofiane Chourabi, Amna Ben Jomaa ou Haithem Mekki, participe à un sit-in pacifique pour dénoncer le blocage des sites. Dans un contexte où la moindre expression dissidente est réprimée, porter un t-shirt blanc ou tenir une pancarte contre la censure devient un acte de bravoure. Ces actions éclairs sont appelées flash mobs — une forme de désobéissance civile nouvelle et inventive.

En août de la même année, Lina et ses compagnons choisissent Sidi Bou Saïd, quartier emblématique de la banlieue nord de Tunis, comme nouveau lieu de mobilisation. Leur objectif : attirer l’attention sur l’étouffement numérique imposé par le régime. Mais la police intervient rapidement. En civil, elle bloque l’accès aux cafés, empêche les militants de s’attabler, et les contraint à retourner en centre-ville.

Lina persiste, convaincue que l’espace numérique est un champ de bataille essentiel pour la liberté. Avec courage et créativité, elle transforme la toile en terrain de lutte, et sa voix en un outil d’émancipation collective.

Lina Ben Mhenni, témoin et actrice de la révolution : la voix de la presse citoyenne

Le 17 décembre 2010, alors que les médias traditionnels restent silencieux et que le climat politique est irrespirable, Mohamed Bouazizi, un vendeur ambulant de Sidi Bouzid, s’immole par le feu. La nouvelle circule d’abord en silence, loin des caméras. C’est par sa propre initiative que Lina Ben Mhenni décide de briser ce silence.

Elle contacte son amie, l’avocate Leila Ben Debba, en lien avec des confrères sur place, pour obtenir des informations de terrain. À partir de ces échanges, Lina publie une première note sur la situation explosive à Sidi Bouzid. Sur sa page Facebook, elle écrit simplement, dans les trois langues : « Sidi Bouzid brûle. » Rapidement, les médias internationaux comme France 24, Al Jazeera English et d’autres plateformes en ligne la sollicitent : Lina devient une source d’information essentielle sur les événements en cours.

Le 25 décembre, elle participe à sa première manifestation de soutien à Sidi Bouzid. Elle ne se contente pas de défiler : elle prend des photos, enregistre des vidéos, publie des articles. Ce sera désormais son mode d’action, dans chaque mobilisation, avant et après la révolution.

Elle se rend seule à Sidi Bouzid, filme, témoigne, et partage ses contenus sur les réseaux. Elle participe aussi à toutes les manifestations menées par les avocats à Tunis. Le 8 janvier, elle est présente place Mohamed Ali avant de rejoindre un groupe de journalistes étrangers autorisés à couvrir les événements : elle les guide, traduit, contextualise. Une opportunité qui lui permet de continuer à documenter, en direct, les protestations à Sidi Bouzid et à Regueb.

Lina s’implique aussi dans les sit-in de la Kasbah, cœur du pouvoir gouvernemental, où elle rejoint les jeunes révolutionnaires qui rêvent d’un avenir meilleur. Avec eux, elle partage l’espoir, comme l’avait fait son père, Sadok Ben Mhenni, militant historique, autour des repas en prison ou des discussions nocturnes après sa libération.

Elle capte aussi des moments d’une violence bouleversante. Elle raconte par exemple cette nuit du 9 janvier 2011, où elle accompagne la mère de Nizar Slimi, jeune manifestant abattu par les forces de l’ordre :

« Cette nuit-là, les larmes de la mère de Nizar m’ont épuisée. Elle me suppliait de filmer le corps de son fils, déchiré par les balles, pour que le monde voie la brutalité du régime. » (extrait d’un post publié le 26 janvier 2017)

Elle poursuit :

« Le 9 janvier restera à jamais gravé dans ma mémoire. Regueb, ses martyrs. Ce jour-là, le froid régnait, Sidi Bouzid était noire de policiers, ou plutôt d’hommes du tyran. Regueb célébrait ses morts. Les souvenirs sont flous, mais certains fragments résistent au temps : un chemin agricole non goudronné, un hôpital, des ambulances, un groupe de jeunes, un médecin, une mère éplorée… Une blogueuse tremblante, incapable d’appuyer sur le déclencheur pour filmer l’horreur. Et cette mère, qui me supplie de filmer malgré les larmes. L’odeur suffocante du gaz lacrymogène. Les colonnes de fumée. »

À travers ses mots, Lina ne se contente pas de documenter l’histoire : elle l’incarne. Son regard devient celui d’un peuple, son objectif un miroir du courage, de la douleur, et de la révolte.

Une fidélité inébranlable aux martyrs de la révolution

Après la chute du régime de Ben Ali, Lina Ben Mhenni est restée présente sur le terrain, toujours attentive aux mouvements sociaux, toujours armée de sa caméra et de sa plume pour documenter les luttes oubliées. Son engagement en faveur des blessés de la révolution ne s’est jamais démenti. Elle réclamait sans relâche la publication officielle de la liste des martyrs et des blessés, et évoquait constamment le courage et les sacrifices de leurs familles. Jusqu’à ses derniers jours, elle leur est restée fidèle.

Le 19 janvier 2020, malgré une santé très dégradée, elle se rend dans la ville d’El Fahs, à soixante kilomètres de Tunis, pour assister aux funérailles de Tarek Daziri, blessé de la révolution. Huit jours plus tard, elle s’éteignait. Sur son blog Tunisian Girl, elle écrivait :

« J’éprouve un profond mépris pour tous ceux que les martyrs ont portés jusqu’aux fauteuils du pouvoir, et qui aujourd’hui les trahissent, eux et la révolution. Ces héros — les familles des martyrs et les blessés — on ne les voit pas toujours, mais quand il faut être là, ils sont là. Depuis des années, chaque 14 janvier, on se retrouve pour manifester ensemble. Ces gens n’ont jamais abandonné. Hier non, aujourd’hui non, et demain non plus. On ne parle pas beaucoup, mais nos regards se croisent et tout est dit. Moi, quand je les vois, je suis partagée entre la joie de leur résilience, et une immense honte de notre incapacité à leur rendre le minimum. Huit ans après la chute de Ben Ali, nous n’avons toujours pas de liste officielle des martyrs de la révolution. C’est une honte. Si ceux qui ont tout donné n’ont pas obtenu justice, alors qui d’autre pourrait espérer la recevoir ? Ces personnes sont devenues ma famille, malgré nos différences. Pour moi, le 14 janvier est devenu le jour de la rencontre avec ces héros. »

Lina se souvenait aussi avec douleur de la nuit du 13 janvier 2011. Ce soir-là, le président Ben Ali prononce un discours dans lequel il promet la liberté d’Internet et la réouverture de sites bloqués comme YouTube et Dailymotion. À sa grande frustration, une partie de la population applaudit ce virage soudain : des klaxons retentissent, certains saluent l’intervention présidentielle dans les rues. Pour Lina, cette euphorie était prématurée, voire dangereuse, car elle risquait d’étouffer le souffle de la révolution.

Mais le sursaut populaire ne tarde pas : après une grève générale à Sfax le 12 janvier, la mobilisation s’intensifie. Le 14 janvier, jour décisif, des citoyens se rassemblent en masse sur l’avenue Habib Bourguiba pour crier leur colère face au ministère de l’Intérieur. Une scène inédite dans l’histoire de la Tunisie moderne, face à un régime policier implacable.

Depuis, chaque 14 janvier, Lina avait pris l’habitude de préparer un gâteau où elle inscrivait ces mots simples : « Révolution continue. » Elle répétait inlassablement : « La révolution de la brouette me représente », en référence à la charrette de Mohamed Bouazizi, le vendeur ambulant qui, en s’immolant le 17 décembre 2010, avait allumé l’étincelle de la révolte.

L’écriture comme acte de résistance

Chez Lina Ben Mhenni, écrire n’était pas une activité, mais une nécessité. Une forme d’existence, une respiration face à l’oppression. Jusqu’à sa dernière nuit, affaiblie par la maladie, elle n’a jamais cessé de consigner ses pensées. Ce soir-là, dans un dernier sursaut de lucidité douloureuse, elle écrivait :

« Nous sommes un peuple qui ne tire pas les leçons de son passé, qui oublie son histoire… Un peuple à la mémoire courte – non, pire : sans mémoire. »

Pour Lina, l’écriture était une arme, un exutoire, un acte de rébellion contre l’injustice qu’elle subissait et celle qu’elle dénonçait autour d’elle. Ses billets n’étaient pas de simples chroniques politiques : ils vibraient d’émotions, mêlaient l’intime et le collectif, la douleur et l’engagement. Elle puisait dans ses échecs amoureux, ses amitiés, sa condition de femme dans une société patriarcale, et de citoyenne dans un pays en transition, pour nourrir une parole honnête, fragile, puissante.

Elle ne craignait pas de dire son épuisement, ses colères, ses doutes. Elle assumait ses faiblesses autant que sa force, offrant un miroir rare d’une résistance profondément humaine — celle qui ploie sans jamais rompre.

Même sa maladie, le lupus érythémateux, devient pour elle un terrain de lutte. Elle en parle, la documente, interpelle l’opinion sur le vécu des malades et l’urgence de garantir le droit à la santé. Dans ses écrits, elle transforme sa douleur en levier d’action, faisant de sa voix un écho pour tous ceux qui n’en ont pas.

Lina n’était pas seulement une plume : elle était une époque. Une chronique vivante, écrite à l’encre du cœur. Ses textes ont nourri une génération entière de femmes et de jeunes en quête de sens et de justice. Elle leur a transmis une leçon fondamentale :

« Écrire la douleur, c’est la vaincre. Raconter l’expérience, c’est lui donner une éternité. »

C’est de cette expérience qu’est née l’idée de créer l’École féministe Lina Ben Mhenni, un projet porté par son amie Hind Chennoufi, avec le soutien de son père, Sadok Ben Mhenni. Ce rêve, que Lina et Hind partageaient depuis des années, visait à fonder une université populaire pour les jeunes, les femmes et les mouvements sociaux. Aujourd’hui, il prend forme à travers cette école, lieu de savoir, de mémoire et de lutte.

Lina Ben Mhenni, une militante aux convictions ancrées

Lina Ben Mhenni n’était pas qu’une blogueuse engagée : elle était profondément militante, féministe, de gauche, et viscéralement attachée aux luttes des peuples pour l’autodétermination. Le droit du peuple palestinien occupait, pour elle, une place centrale dans ses combats, au même titre que la justice sociale. Elle dénonçait sans détour l’hypocrisie des discours droits-de-l’hommistes venus d’Europe ou du Nord global, qui ignorent les luttes réelles des sociétés du Sud.

Lina croyait en un changement émergeant des mouvements sociaux progressistes, convaincue qu’aucune liberté d’expression ou droit civil ne peut exister sans une justice sociale véritable, incluant ses dimensions économiques, sociales et de genre.

Malgré la dégradation constante de sa santé, elle n’a jamais cessé de descendre dans la rue. Elle refusait les compromis, et son corps fragile n’a jamais été un obstacle à ses engagements. On l’a vue en première ligne du mouvement « Manich Msameh » (Je ne pardonne pas), mobilisée contre la loi de réconciliation économique et administrative qui proposait l’amnistie pour des crimes de corruption et d’abus de pouvoir. Elle sillonnait les régions pour soutenir cette jeunesse debout contre l’impunité.

Elle s’est également engagée dans le mouvement « Hasbhom » (Faites-les rendre des comptes), opposé au projet de loi criminalisant les atteintes aux forces de sécurité — un texte perçu comme une menace directe aux libertés publiques et à la justice.

Lina a aussi pris part aux mobilisations qui ont suivi la mort d’Omar Laabidi, un jeune supporter de football mort noyé après une intervention policière. Elle a assisté aux audiences judiciaires et aux confrontations avec les agents de police impliqués, fidèle à son rôle de témoin, de veilleuse et de porte-voix des luttes.

Dans toutes ces batailles, Lina n’était jamais une spectatrice. Elle faisait partie de celles et ceux qui avancent malgré la douleur, animés par une conscience aiguë de la responsabilité collective. Elle incarnait une parole courageuse, cohérente et profondément ancrée dans les réalités de son pays.

Lina Ben Mhenni face à la violence policière et aux menaces de mort

L’engagement de Lina Ben Mhenni lui a coûté cher. La militante n’a jamais été épargnée par la violence d’État. Sur sa page Facebook, à l’occasion de l’anniversaire du 9 avril, elle partage une photo d’elle épuisée, prise en 2012 après avoir inhalé des gaz lacrymogènes. Elle commente avec amertume :

« Une date que Ali Larayedh me fait revivre chaque 9 avril. »

Ce jour-là, le ministère de l’Intérieur interdit les manifestations sur l’avenue Habib Bourguiba, symbole du soulèvement populaire. Qu’à cela ne tienne : des dizaines de militants, Lina en tête, descendent dans la rue pour commémorer les martyrs de la nation et réclamer, pacifiquement, une Tunisie plus juste.

Lina raconte :

« Le 9 avril 2012, nous sommes sortis avec des fleurs et des drapeaux. Nous avons été accueillis par des gaz lacrymogènes, des matraques, des insultes, des attouchements sexuels. Je me trouvais au premier rang, aux côtés de mon père, d’un ami, de l’avocate Radhia Nasraoui, de Hamma Hammami et de militants de son parti. La police nous a attaqués. Un agent, m’ayant reconnue, s’est approché, m’a harcelée, puis frappée. Mon père a tenté de me défendre, mais ils nous ont séparés. »

Ce ne fut pas un cas isolé. Le 30 août 2014, à Djerba, Lina est de nouveau agressée par la police — cette fois alors qu’elle bénéficie officiellement d’une protection rapprochée, en raison de multiples menaces de mort reçues ces dernières années. Ce jour-là, accompagnée de son agent de sécurité, elle se rend au poste de police de Houmet Souk pour coordonner sa sécurité avec les services locaux. La voiture est stationnée devant le commissariat. Des policiers lui demandent de déplacer le véhicule. Lina explique qu’elle ne peut pas le faire pour des raisons de sécurité.

La situation dégénère rapidement. L’un des agents se moque d’elle, remet en question sa légitimité à bénéficier d’une protection et l’insulte. Il la gifle au visage. Deux autres policiers le rejoignent, la frappent et la traînent de force à l’intérieur du commissariat. Son père, Sadok Ben Mhenni, documente la scène dans un post public.

Lina décide de porter plainte. Malgré les excuses du chef de poste, elle refuse d’abandonner. Mais, ironie du sort, elle se retrouve elle-même inculpée pour « outrage à agent public ». Convoquée devant le tribunal de première instance de Médenine le 19 septembre 2016, elle voit finalement l’accusation levée en décembre 2017.

La plainte qu’elle dépose contre les policiers pour violences verbales et physiques, quant à elle, est classée provisoirement. Le parquet évoque l’absence de suspect identifié. L’affaire est toujours pendante devant la justice à Médenine.

Où sont les médicaments ?

Lina Ben Mhenni, même clouée au lit par la maladie, n’a jamais cessé de lutter. En avril 2018, sa santé se dégrade brusquement. Elle est hospitalisée pendant un mois, sous surveillance constante, après le dysfonctionnement de la greffe rénale reçue treize ans plus tôt. Cette hospitalisation prolongée lui révèle, de l’intérieur, l’état alarmant du système de santé publique en Tunisie : pénurie de médicaments, infrastructures délabrées, files d’attente interminables, et désespoir palpable des patients et de leurs familles.

De cette expérience naît une initiative :وينو الدواء (« Où est le médicament ? », en tunisien dialectal), une page qu’elle crée pour aider les personnes dans l’incapacité de se soigner. Elle y met en relation des malades chroniques, des personnes âgées ou précaires avec d’autres disposés à faire don de médicaments. Mais au-delà de l’entraide, la page devient aussi un espace de pression citoyenne : Lina y interpelle directement les autorités sanitaires, notamment le ministère de la Santé, pour qu’elles assument leur responsabilité dans la garantie du droit à la santé et à un traitement équitable. Les appels à l’aide affluent, souvent accompagnés d’ordonnances médicales, et la page tente d’y répondre en fonction des moyens disponibles — consciente, cependant, que de nombreux malades n’ont même pas accès à Facebook.

La dernière bataille

Au fil des mois, l’état de santé de Lina s’aggrave. Sa greffe ne fonctionne plus, mais elle garde le silence sur ses souffrances. Ses proches savaient. Ses analyses étaient inquiétantes. Pourtant, Lina refuse de se ménager. Elle continue à écrire, à intervenir, à vivre. Le 19 janvier 2020, ses amies et sa famille organisent une rencontre surprise au siège de l’Association tunisienne des femmes démocrates, sur l’avenue Habib Bourguiba. Un moment de chaleur et de mémoire, au cœur du théâtre des soulèvements révolutionnaires, pour lui rappeler qu’elle n’est pas seule.

Elle décline catégoriquement toute faveur ou traitement de privilège. On lui propose des solutions pour se faire soigner à l’étranger, pour obtenir une nouvelle greffe — elle refuse. Elle répète inlassablement :

« Je ne suis pas meilleure que les autres. »

Lina est restée fidèle à ses principes jusqu’à sa dernière nuit. Elle avait consacré sa vie à défendre le droit à la santé publique, pour toutes et tous. Elle ne voulait rien s’arroger de ce que l’État n’est pas capable d’offrir à chacun. Sa mort, survenue quelques jours plus tard, fut celle d’une femme restée debout jusqu’au bout, par la force de ses convictions, et le refus d’un traitement d’exception dans un système qui ne garantit même pas l’essentiel.

Une bibliothèque dans chaque prison

Le 1er novembre 2016, Lina Ben Mhenni lance une campagne inédite : distribuer des livres dans les prisons tunisiennes. Soutenue par son père, Sadok Ben Mhenni, et avec la collaboration de plusieurs ONG et de l’administration pénitentiaire, elle parvient à introduire la culture dans des lieux trop souvent privés de toute forme d’humanité : les centres de détention et les maisons de correction. Les premières distributions se font à Manouba, Mornaguia, Borj El Amri et à la prison des jeunes filles de El Mghira.

Avec détermination et sens de l’organisation, Lina et son père rassemblent 45 000 livres à destination des établissements pénitentiaires à travers tout le pays. La campagne reçoit le soutien de l’Organisation mondiale contre la torture, qui aide à organiser la logistique, l’indexation et la diffusion des ouvrages. L’opération prend aussi une ampleur nationale, avec des relais dans les universités, les salons du livre, et les événements culturels, dont la Foire internationale du livre de Tunis.

Mais Lina ne s’arrête pas aux prisons. Elle s’investit également dans les écoles rurales et marginalisées, comme celle de Slaatniya à Mghila, pour y installer des bibliothèques. Elle engage même une promesse personnelle : faire don de sa propre collection de livres à ce projet. Une promesse qui deviendra réalité.

Dans une publication datée du 28 mars 2016, elle écrivait :

« La campagne de collecte de livres pour les bibliothèques des prisons tunisiennes se poursuit. Nous annoncerons bientôt la remise d’un premier lot à la direction générale des prisons et de la rééducation. Nous avons déjà récolté un bon nombre d’ouvrages, mais notre ambition reste grande : couvrir les besoins de toutes les prisons et centres de réinsertion.

Je suis extrêmement fière de ce que nous avons accompli jusqu’ici, grâce à la générosité de tant de Tunisiennes et Tunisiens qui croient en la dignité humaine et en l’importance de la lecture et de la culture dans la lutte contre l’extrémisme et la pensée obscurantiste. Merci à vous tous, et la campagne continue. »

Après sa disparition, la campagne ne s’éteint pas. Elle prend même une dimension symbolique encore plus forte. Ses proches, amis et amies, proposent de collecter des livres le jour même de sa mort, comme pour prolonger son souffle. Sa mère prend le relais et réussit à créer, dans tout le pays, des dizaines de bibliothèques dans les prisons et les zones marginalisées.

L’initiative franchit même les frontières : des livres sont envoyés aux détenus arabes en Italie, avec l’aide d’une association italienne.

Mais le 25 juillet 2022, un coup d’arrêt brutal : l’État ferme de nouveau les portes des prisons aux associations, militants, artistes et pédagogues. Les dons de livres sont interdits, les ateliers suspendus, les spectacles bannis. Un retour en arrière glaçant, qui brise l’élan initié par Lina et poursuivi par son père — Sadok Ben Mhenni, ancien prisonnier politique et fondateur d’Amnesty en Tunisie.

Aujourd’hui, malgré les interdictions, l’esprit de Lina continue de briller dans chaque recoin où un livre circule encore, où une voix se lève pour dire :

« La culture est un droit, même derrière les barreaux. »

Lina, amie des animaux et de la nature

Derrière la militante infatigable, il y avait aussi une femme d’une profonde sensibilité envers les êtres sans voix : les animaux, la nature, la vie dans sa forme la plus vulnérable. Pour Lina Ben Mhenni, défendre les droits humains allait de pair avec le respect du vivant, sous toutes ses formes.

Elle s’est indignée à plusieurs reprises contre les campagnes d’abattage de chiens errants en Tunisie, dénonçant une violence gratuite et systémique envers des créatures sans défense. Son attachement aux animaux était total : elle écrivait souvent sur ses chats et ses chiens, partageait leurs photos, leur parlait comme à des compagnons de lutte et de tendresse. La perte d’un chat, mort dans ses bras, l’a bouleversée au point de le pleurer publiquement, rappelant combien l’amour qu’elle leur portait était réel, sincère, engagé.

Aux côtés de ses ami·e·s, elle a organisé des campagnes de sensibilisation, de dons et de soutien aux associations de protection animale et de défense de l’environnement. Elle a également initié de nombreuses actions de nettoyage sur la plage de Chott Ezouhour, son lieu de naissance, convaincue que l’écologie commence par des gestes simples, concrets, et collectifs.

Son engagement envers la nature était aussi un choix de vie : Lina a vécu en grande partie en tant que végétarienne, refusant de consommer de la viande par conviction morale, philosophique et politique. Ce n’était pas un style de vie, mais un acte militant – une manière de dire que la justice ne peut être partielle, qu’elle doit inclure toutes les formes de vie.

À travers ces combats moins médiatisés mais profondément cohérents avec son éthique, Lina Ben Mhenni a rappelé que la liberté et la dignité ne s’arrêtent pas aux frontières humaines.

« Sois ce que tu veux, mon fils, mais ne deviens ni policier, ni gouvernant »

Plus à explorer

avis au public

Dans le cadre de ses activités et conformément à l’article 41 du décret – loi N°88/2011, l’Association Lina Ben Mhenni porte à la connaissance du public la réception de la part de: Equipop d’un montant global de 39600 TND à titre de soutien à l’école féministe au club de Lina de l’association Lina Ben Mhenni

AVIS AU PUBLIC

Dans le cadre de ses activités et conformément à l’article 41 du décret- loi N°88/2011 , l’Association Lina Ben Mhenni porte à la connaissance du public la réception de la part de la fondation danoise KVINFO d’un montant global de 132380.37 TND (cent trente deux milles et trois quatre vingt dinars et 37 millimes le