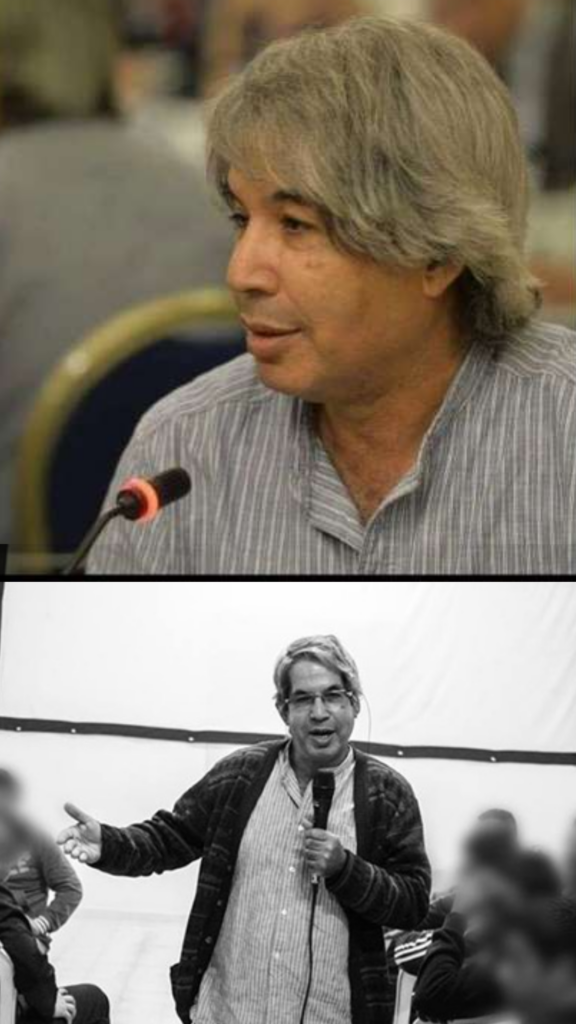

Biographie et impact de Sadok Ben Mhenni

Chronique d’un voleur de tomates

Sadok Ben Mhenni, militant de gauche et ancien prisonnier politique, raconte dans ses mémoires carcérales un itinéraire peu banal. Avant son arrestation, il ne connaissait de la Tunisie que sa ville natale, Tunis, et quelques localités comme Djerba, Gabès, Béja, Mateur ou encore Zaghouan. C’est paradoxalement derrière les barreaux qu’il découvre la profondeur du territoire tunisien. Incarcéré successivement dans différentes régions, il séjourne à la prison de Kasserine, où il apprend à connaître les steppes et la plante rustique du figuier de Barbarie — le fameux hindi. Il est ensuite transféré au nord du pays, à la prison de Borj Erroumi, à Bizerte, où il partage sa détention avec ses compagnons de lutte.

À l’époque, Sadok Ben Mhenni est un jeune homme brillant, perçu — comme il le raconte lui-même — comme « le garçon modèle promis à un avenir brillant », selon les termes même des enquêteurs lors de son interrogatoire. Il aurait pu suivre une voie classique, mais choisit une trajectoire engagée, au prix de la liberté.

Il rejoint le Groupe d’études et d’action socialiste en Tunisie, connu sous le nom de Mouvement Perspectives (Afâq), fondé à Paris en 1963 par des étudiants tunisiens dissidents de l’Union Générale des Étudiants de Tunisie. Le mouvement, très critique à l’égard du Parti communiste tunisien, s’ancre progressivement dans le pays dès 1964. Peu avant son arrestation en 1974, Sadok prend ses distances avec l’organisation.

Chérif Ferjani, compagnon de lutte, raconte :

« Ce que j’ai appris plus tard de la bouche même de Sadok Ben Mhenni, c’est qu’avant son arrestation, il avait décidé de quitter le mouvement Afâq – El ‘Âmel Ettounsi. Ce qui mérite d’être souligné ici, c’est que, malgré cette rupture, Sadok a été l’un des rares à ne rien avouer sous la torture. »

Sadok Ben Mhenni, dont la trajectoire militante inspirera plus tard sa fille Lina, incarne une génération d’opposants intègres, formés à la pensée critique, prêts à tout sacrifier pour une société plus juste. Son parcours, entre engagement intellectuel et résistance physique, reste une page essentielle de l’histoire contestataire tunisienne.

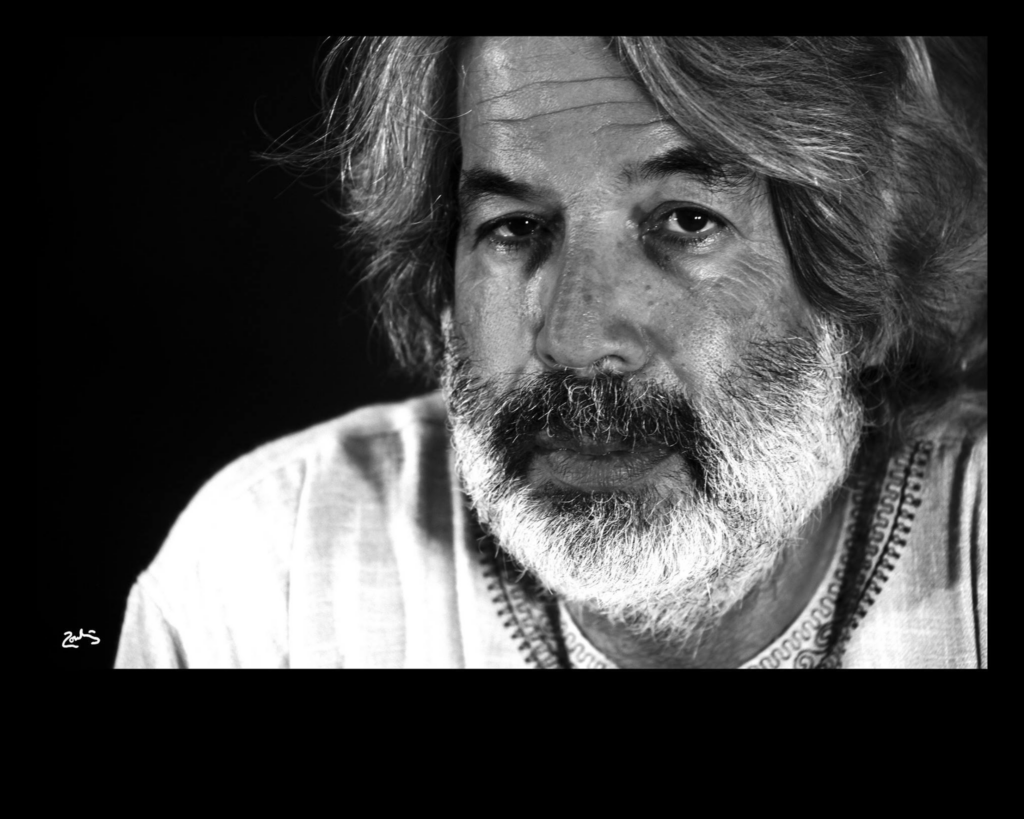

Résister à la machine de la torture

Sadok Ben Mhenni a passé six longues années à errer de prison en prison, enchaînant interrogatoires et supplices dans les geôles du ministère de l’Intérieur. Il a connu l’humiliation, la brutalité, la douleur — mais jamais il n’a plié. Jamais il n’a cédé un nom, un indice, une parole qui aurait pu compromettre ses camarades. Son silence tenace déconcertait ses bourreaux, à tel point qu’ils finirent par croire qu’il était muet. Le jour où il prononça enfin son nom, ils en furent presque soulagés.

Dans son livre, il décrit avec une lucidité poignante ces années d’enfer :

« Était-ce encore ton corps qui résistait ? Était-ce encore toi, là, parmi eux, offert à leurs fouets, à leurs matraques, à leurs poings ? Était-ce bien toi, ce jeune garçon amaigri qu’ils balançaient comme un jouet, qu’ils brûlaient de leurs cigarettes, qu’ils dépouillaient de ses vêtements, qu’ils insultaient, traînaient comme une carcasse, qu’ils secouaient avec l’intention de le briser, de l’humilier, de le violer ? Ils te frappaient partout, visaient ta tête, voulaient te réduire à néant. Et pourtant… c’est ce jour-là que j’ai commencé à aimer mon corps. »

Pour lui, la prison devint un soulagement. Non pas un lieu de répit, mais un espace enfin exempt d’interrogatoires, où il pouvait — un peu — dormir.

Dans cet univers carcéral où l’humain est nié, Sadok Ben Mhenni fait un geste qui résume à lui seul sa tendresse et son humanité : il vole quelques tomates dans les provisions de ses camarades pour les offrir à un détenu de droit commun, condamné à perpétuité. Ce geste d’une douceur clandestine donne son titre à son livre : « Le voleur de tomates ».

Ce récit vient enrichir une littérature carcérale tunisienne marquée par les témoignages de résistants : Cristal de Gilbert Naccache, La prison est menteuse et le vivant revient chez lui de Fethi Ben Haj Yahia, Prisonnier dans mon pays de Mohamed Salah Fliss, ou encore Du minbar de Cheikh Khalifa à la gauche maoïste d’Ahmed Karoud. À ces textes s’ajoute également Mémoires d’un militant national, de Mohamed Kilani, qui revient sur son parcours entre la prison du 9 avril et celle de Borj Erroumi.

À travers son silence, sa souffrance, mais aussi ses gestes de fraternité, Sadok Ben Mhenni a incarné une forme rare de résistance : celle qui transforme l’épreuve en dignité, et la douleur en mémoire vivante.

Un combat sans relâche contre la torture

Sadok Ben Mhenni est libéré de prison en 1980, aux côtés de ses camarades Fethi Belhaj Yahia, Nourredine Bâboura et Mohamed Khenissi. Cette libération intervient à la faveur d’une amnistie présidentielle non sollicitée, proposée par le président Habib Bourguiba lui-même. Les anciens prisonniers sont reçus au palais présidentiel pour un échange direct. La rencontre n’a rien d’une capitulation : les militants y expriment leurs revendications avec fermeté, demandant notamment la libération des détenus politiques toujours incarcérés pour leurs opinions et leurs appartenances.

Mais pour Sadok, la sortie de prison n’est pas la fin du combat. Au contraire, elle marque le début d’un nouvel engagement, fondé sur les leçons douloureuses de l’enfermement : la réconciliation avec soi, la défense absolue du droit à la vie, la liberté comme valeur suprême, et une foi renouvelée dans le pouvoir libérateur de la lecture et de la pensée.

Marqué par l’expérience de la torture, il s’oppose farouchement à la peine de mort, non par calcul politique, mais au nom d’un principe éthique inaliénable : la sacralité de la vie humaine. Il exprime cette conviction en 1980, lorsque ses camarades de détention à Borj Erroumi entament une grève de la faim pour protester contre les condamnations à mort prononcées dans le cadre des événements de Gafsa — une opération armée survenue en janvier de la même année. Pour Sadok, s’opposer à la peine capitale ne doit pas dépendre de la cause défendue, mais de la défense universelle de la vie.

Après sa libération, il devient l’un des fondateurs du premier bureau tunisien d’Amnesty International. C’est dans son propre salon que se tiennent les premières réunions de ce noyau militant. Dans Le voleur de tomates, il rapporte les mots de son compagnon Noury Bouzid lors de l’obtention du visa officiel de l’organisation en Tunisie :

« Amnesty International, pour vous, ce n’est pas qu’un sigle. C’est l’écho de ce que vous portiez déjà dans vos chairs et vos esprits. Comme un prolongement naturel de cette solidarité invisible qui unissait vos familles, qui rassemblaient vivres et espoir, et dans laquelle même la bsissa — ce repas frugal — devenait un bouclier contre la faim. »

Sadok Ben Mhenni n’a cessé, tout au long de sa vie, de transformer la mémoire de la douleur en énergie de résistance. Son combat contre la torture, contre l’oubli, contre la peine de mort, demeure un héritage vivant, transmis avec dignité et engagement, et prolongé par sa fille Lina, elle aussi tissée de la même étoffe.

Une vie façonnée par la lecture

Sadok Ben Mhenni était un lecteur insatiable. Sa soif de savoir était telle qu’il entama une grève de la faim dans la prison du 9 avril pour réclamer… des livres. C’est pourtant à la prison de Borj Erroumi, qu’il considère comme sa véritable « alma mater », que son rapport à la lecture atteint sa pleine maturité. Il y dévore tout : des classiques aux ouvrages philosophiques, de la grande littérature latino-américaine et américaine aux récits sur les camps de concentration, en passant même par les revues dites « osées », car tout mot imprimé était, à ses yeux, une échappatoire, un ferment de pensée, un acte de résistance.

Le temps carcéral devient pour lui un temps de réorganisation politique, de débats intellectuels, de remise en question, mais aussi de partage avec ses camarades.

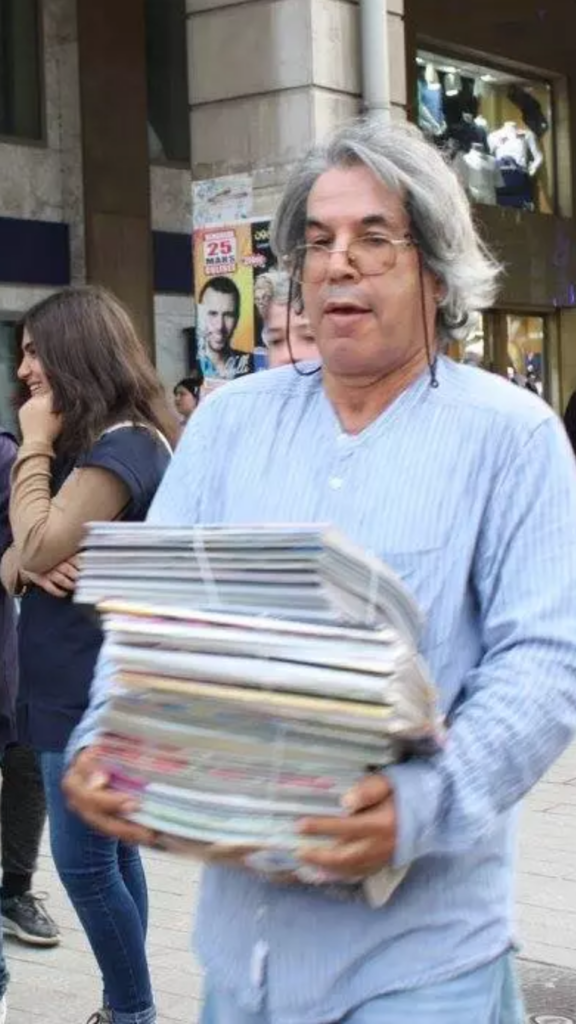

Après sa libération, il s’investit pour démocratiser l’accès à la culture en prison. En collaboration avec l’Organisation mondiale contre la torture, il organise des projections de films dans plusieurs établissements pénitentiaires, en présence de journalistes et d’acteurs de la société civile pour assurer une médiatisation forte.

Lors d’une de ces projections à la prison de Mornaguia, il remarque sa fille Lina s’éclipser dans une pièce. Il la retrouve dans une salle exiguë : une « bibliothèque » contenant à peine quelques livres poussiéreux, certains en langues étrangères, sans doute destinés à d’anciens détenus non tunisiens. Ce constat devient pour Lina et son père un déclencheur.

Lina commence par promettre de donner sa propre bibliothèque aux détenus. Très vite, cette initiative se transforme en une campagne de collecte nationale. Grâce à l’adhésion de centaines de citoyens et citoyennes convaincus que la lecture est un droit fondamental, ce sont 45 000 livres qui sont collectés et distribués dans les prisons et centres de réinsertion du pays.

Le projet prend de l’ampleur : les gardiens de prison commencent à recevoir des formations de bibliothécaire, apprennent à tenir les registres, à classifier les ouvrages. Les livres non acceptés par les établissements pénitentiaires sont redirigés vers des quartiers populaires, des écoles et des universités.

Après le décès de Lina, le 27 janvier 2020, Sadok Ben Mhenni, ses ami·e·s et ses camarades de route décident de perpétuer son engagement. Ils fondent une association qui porte son nom et continue les actions qu’elle avait initiées, notamment la collecte de livres, leur organisation, et leur envoi aux détenus arabes dans les prisons hors de Tunisie.

Par cette œuvre vivante, Lina continue d’habiter les marges, les cellules, les bibliothèques improvisées. Et à travers chaque page lue par une main privée de liberté, son combat pour la dignité et la transmission se prolonge.

Lina et Sadok : une complicité au-delà du lien filial

La relation entre Lina Ben Mhenni et son père, Sadok, n’avait rien de conventionnel. Elle n’était ni hiérarchique ni distante. Elle était faite de complicité, de confiance absolue, de militantisme partagé. Sadok n’a jamais été un père au sens traditionnel du terme. Il était compagnon de route, pilier discret, témoin admiratif de l’élan irrépressible de sa fille.

Poussé par l’amour et par une foi indéfectible en cette graine de révolte qu’il avait, sans le vouloir, semée en elle, il l’a suivie, soutenue, accompagnée — non en figure tutélaire, mais en pair. Il la regardait évoluer avec la tendresse d’un père et l’émerveillement d’un militant vétéran devant la relève incarnée par Lina.

Il n’a cessé d’écrire pour elle, sur elle, parfois à elle. Tantôt comme un ami fidèle, tantôt comme un père meurtri, toujours comme un homme ému par la grandeur de sa fille. Il l’appelait Lina la résistante, Lina l’amie de tous, Lina la lumineuse, Lina la vagabonde des luttes, Lina la rassembleuse. Elle était, à ses yeux, la fille de toutes les Tunisie, la sœur de tous les combats, une flamme insoumise.

Il se réjouit profondément lorsque le prix Lina Ben Mhenni pour les droits humains est lancé après sa disparition, et lorsque la justice finit par condamner les policiers impliqués dans les violences qu’elle avait subies en août 2014. C’était, pour lui, une forme de réparation posthume, un signe que la vérité, parfois, sait retrouver son chemin.

Dans une lettre bouleversante, écrite en octobre 2011 lors de la nomination de Lina au prix Nobel de la paix — mais publiée seulement en mars 2022 —, Sadok s’adresse à elle en ces termes :

« À Lina Ben Mhenni, nominée au prix Nobel !

Chère Lina — non, notre chère Lina,

Tu as raison de te rebeller, toujours, sans raison ou à cause de toutes les raisons. Tu as raison d’être fébrile même quand la mer est calme. Tu as raison de rejeter l’image du père (et je dis bien du père, car les hommes ne mettent pas au monde).

Tu as raison de me rejeter, de m’éloigner, si cela peut t’élever.

Et parce que tu as raison, ce ne sont pas les mots d’un père que je t’écris, mais ceux d’un Tunisien ivre de la liberté que vous, les jeunes, nous avez donnée. Fier d’être de ce pays, jusqu’à la moelle, jusqu’au rêve, jusqu’au silence. »

Après sa mort, ses mots deviennent des prières, des murmures d’un homme brisé mais fier, porté par le souvenir d’une fille plus grande que la mort elle-même. Il lui rend hommage à travers des textes d’une beauté déchirante, qui oscillent entre la peine et l’admiration, le chagrin et la gratitude.

« Oui, je t’ai comprise, Lina. J’ai senti ta douleur, respecté ton choix. Je suis resté stupéfait devant ton courage, ta capacité à affronter la souffrance, l’étouffement, les impasses.

Tu nous as évité l’effondrement. Tu nous as quitté debout, souriante, nous encourageant jusqu’au dernier souffle. »

Et encore, dans un poème écrit pour elle :

Lina,

Toi qui bondis depuis un corps exténué,

Toi, sur une nappe d’eau, sur des cordes tristes,

Toi, qui cours sur les places, qui montes dans la douleur,

Toi, qui tiens la braise à mains nues,

Tu défies la mort, la nargues, la repousses — ou la retards.

Et tu gagnes.

L’amour entre Sadok et Lina était tissé d’engagement, d’intelligence, de respect mutuel. Une alliance rare, née d’un même feu intérieur : celui de la liberté, de la justice, et de la fidélité à soi-même, jusqu’au bout.

Plus à explorer

avis au public

Dans le cadre de ses activités et conformément à l’article 41 du décret – loi N°88/2011, l’Association Lina Ben Mhenni porte à la connaissance du public la réception de la part de: Equipop d’un montant global de 39600 TND à titre de soutien à l’école féministe au club de Lina de l’association Lina Ben Mhenni

AVIS AU PUBLIC

Dans le cadre de ses activités et conformément à l’article 41 du décret- loi N°88/2011 , l’Association Lina Ben Mhenni porte à la connaissance du public la réception de la part de la fondation danoise KVINFO d’un montant global de 132380.37 TND (cent trente deux milles et trois quatre vingt dinars et 37 millimes le